Традиции обработки природных материалов и переработки продуктов сельского хозяйства уходят корнями в глубокую древность. На протяжении веков совершенствовались технические приемы, орудия труда, технология производств. Большое число доступных волокон (льняных, конопляных, хлопковых, шерстяных, шелковых) способствовало большей сосредоточенности на технологиях обработки волокна, выделки полотна, а так же использования материалов, покупаемых на ярмарках. Этот процесс интенсивно развивался во второй половине XIX – в начале XX в.в.

Больше всего было распространено ткачество. В нем можно выделить самостоятельные промыслы: прядение и сучение ниток, изготовление холстов, витье канатов и веревок, изготовление сетей и неводов. Для всех видов работ, связанных с обработкой волокнистых материалов, характерна четкая цикличность процессов. Узорное ткачество имело повсеместное распространение, предназначенное почти исключительно для удовлетворения нужд своей семьи.

Сохранившиеся образцы старинного ткачества связаны в основном с ансамблем традиционного костюма (преимущественно женского), другие представляют собой узорно-тканые изделия для убранства жилища.

Большая часть необходимых в хозяйстве тканей производилось в домашних условиях. Приемами обработки льна, шерсти, прядения и ткачества владели все сельские жительницы. Ежегодно в хозяйстве производилось около 30 м тканей, значительная часть, которых предназначалась для изготовления одежды. Исходным моментом в производстве являлась оценка имеющегося сырья и степень его соответствия потребностям в хозяйстве.

Для прядения и ткачества крестьяне использовали лен и коноплю, крапиву и шерсть.

Инструменты для изготовления тканей подразделялись:

– для первичной обработки (мялки, била, трепало, гребни и т.д.)

– последующей (прялки, сновалки, кросна).

Техника выработки тканей и полотен была различной:

– закладная, когда уток разного цвета пропускался не во всю ширину основы;

– браная, когда отдельные нити основы сзади за бердом выбирались и под них подкладывались специальные дощечки – бральники;

– выборная, когда работа производилась выбором отдельных геометрических форм цветными утками на малом участке основы;

– ремизная – на трех, четырех подножках и более;

– сложная, когда ткали на четырех подножках при двух основах с бральницами.

Наиболее простым способом ткачества являлось полотняное переплетение из многоцветных нитей (на двух подножках). Высококачественные ткани для одежды вырабатывались простым переплетением из ровных, тонких, качественных нитей. Ткани простейшего полотняного переплетения изготовляли и в два цвета: нитки основы и утка окрашивали в разный цвет. Пестроткань или пестрядь - рисунки в клетку или полоску по простому полотну. Фактура ткани в пестряди была везде одинаковая, ровная. Декоративное богатство достигалось за счет цвета и ритма.

В народном ткачестве «пестрядь» имела очень широкое распространение. Клетчатые ткани для сарафанов из домашнего крашеного льна ткали повсеместно. Рисунки этих тканей и их расцветки были бесконечно разнообразными. Для каждой местности были характерны определенный колорит, масштаб и пропорция клетки. Ткани в мелкую красно-белую или красно-желтую, желто-красную или бело-розовую, красно-синюю или сине-белую клетку использовали исключительно для изготовления праздничной одежды. Пестряди с более крупной клеткой шли на изготовление передников, юбок, занавесок и т.д. При этом в отдельных регионах двухцветная пестрядь считалась более красивой и шла

ни изготовление праздничной одежды, а трехцветная шла на изготовление будничной одежды.

Полосатая ткань получалась при разноцветной основе и одноцветном утке или при одноцветной основе и разноцветном утке.

Применение 4 нитченок позволяло получать ткани саржевого переплетения. Грубые и толстые пачесные, изгребные нити использовали для производства холстов такого переплетения. Посконный холст из мужских стеблей конопли считался более прочными и теплым, он шел главным образом для пошива будничной одежды, а также широко использовался заводскими рабочими.

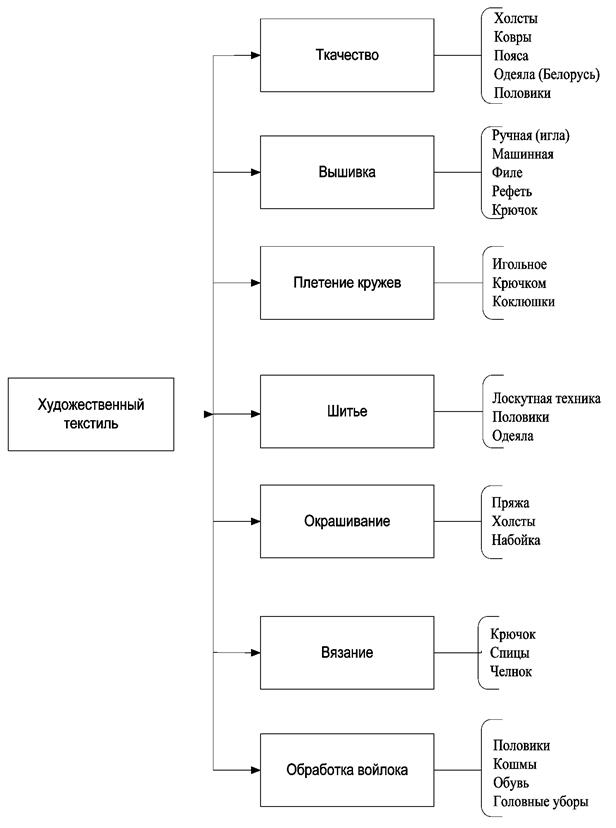

Схема 1

Ремизная техника сложна и требовала большого умения от мастериц. Техникой многоремизного ткачества владели лишь опытные мастерицы, некоторые из них постепенно начинали специализироваться только в этой области и выполняли работу на заказ. Простое тканье включало способы тканья в 2, 3, 4 ремиза с применением простых схем набора основы и одного или двух утков. Этим способом изготавливали несложные ткани с цветным или фактурным, простым рисунком. Узоры на ткани получались благодаря переплетению нитей основы. Чем больше ремизок было включено в работу, тем больше возможностей для усложнения узора. Рисунок изделия зависел от количества ремизок, схемы заправки нитей и очередности хода по педалям. Анализ этнографических материалов свидетельствует о том, что в XIX веке изготовлялись ткани с простым и сложным фактурным узором, получаемым посредством использования от двух до двенадцати ремизов. Возможности орнаментирования при ремизной технике меньше, так как ограничено число ремизок, что исключалось при бранной технике. С помощью многоремизного ткачества

в хозяйствах изготавливали полотенца, скатерти, настенные дорожки, покрывала. В виду сложного исполнения в конце XIX века многоремизное ткачество стало резко

сокращаться.

Техника украшения текстильных изделий бранным ткачеством была излюбленной в крестьянском быту. Она состояла в выбирании узора по белым нитям основы, через которые пропускали цветной уток – чаще всего красного цвета. Узоры, получаемые в этой технике, были выпуклыми, с изнаночной стороны имели негативное отражение. Узоры, выполняемые в этой технике, носили геометрический характер. В каждом районе узоры отличались своеобразным колоритом, композицией и ритмическим строем. Техника бранного ткачества использовалась для украшения полотенец, скатертей, женского костюма. Браное ткачество подразделялось на двухуточное (с большим и малым количеством дощечек) и одноуточное. «Брань ткали на шашнадсать ниченок, пешками» (Талицкий район, Беляковский Катарач), «Бранину ткала, за двенадцать цепов и по восемь изо льна, из бранины скатерки делала, платья шили (Туринский район, д. Уросово).

Закладная техника тканья, характерная для тканья южнорусского населения и переселенцев, заключалась в применении цветных утков, которые пропускаются не во всю ширину основы, а лишь в местах намеченного узора. Закладная техника широко применялась при ткачестве половиков и закладных поясов. Тканье половиков распространено повсеместно на Урале. Налавники и половики дополняли картину внутреннего убранства избы, они бывали неброскими или наоборот очень яркими. Налавники ткали на кроснах, часто в многоремизной технике, полосками, квадратами, ромбами, как из холщовых ниток, так и из шерстяных. В XX веке основой для тканых половиков служили покупные хлопчатобумажные нити, утком – нарезанная узкими ленточками бросовая ткань. Фактура половиков получалась неровная, крупнозернистая, с утолщениями и узелками. В Восточной части Свердловской области и в Курганской области для утка использовали и шерстяные нитки. Уток подбирали по цвету, его делали по возможности ярким.

Ажурное ткачество представляет ткани с разреженной, за счет переплетения, структурой и производилось на двух или многоремизном (4 нитченки) станке. Оно характерно для переселенцев из Новгорода, Белоруссии и с Украины. В этой технике выполнялись скатерти, концы полотенец, интерьерные ткани. Характерным для ажурного ткачества является то, что узор здесь получается из мережек расположенных одна над другой. Узоры довольно крупные, всегда геометрические (ромбы, треугольники). Плотности полотняного переплетения льняной ткани противопоставлялась ажурность узора, полученного при перевивке нитей. Следует отметить, что ажурное ткачество – одна из самых распространенных техник народного ткачества XIX в. на территории современного Новгорода и прилегающих к нему районов, где оно имеет, очень давние традиции.

Художественное решение узорных тканей в большой степени зависело от техники ткачества, поскольку фактура самой ткани, ее орнаментальное решение определялось особыми видами заправки ткацкого стана, включением цветных просновок, дополнительных утков и способами ткачества.

Для «своедельных» тканей, получаемых в крестьянских хозяйствах, была характерна малая плотность, большая толщина, широкое использование натуральных красителей и ограниченный набор цветов для окраски нитей и тканей. Отбросы от ткачества использовались на изготовление веревок.

По своему назначению холсты подразделялись:

– на ткани для одежды;

– ткани для скатертей;

– ткани для постельного белья;

– ткани для настенных ковров, занавесок;

– половики, дорожки;

– рогож, мешковин, попон.

Все многообразие тканей, изготовляемых для одежды можно условно разделить на следующие группы: ткани для праздничной одежды (тонкий льняной холст), ткани для нательной одежды (льняной или конопляный холст), ткани для горничной одежды (посконный холст), ткани для верхней одежды (сукно, шерстяные ткани), ткани, используемые для изготовления отдельных деталей – подкладов, уплотняющих прокладок, опушек. Все ткани отличались друг от друга техническими характеристиками и имели собственные названия. В основном названия отражали качества сырья, из которого производился данный сорт ткани (например, пачесный холст, волоконь), дальнейшее использование тканей, технические характеристики ткани (рядина, толстина, уряпшина), внешний вид ткани (крашенина, полосатина, пешечки).

Объем выработки тканей разных видов в крестьянских хозяйствах был неодинаков. В разные годы в хозяйствах производили разный ассортимент тканей. В среднем каждый год в хозяйстве (данные по Юго-западу Сибири) только на одежду производили около 2 стен пачесного холста, 2 стен пестряди и 2 стен ткани для верхней одежды. До 1 стены полотна оставляли для пошива праздничной одежды. Связано это было с урожаями необходимых волокон и условиями хранения. Так, высокосортный лен вытыкали с запасом и хранили в рулонах, шерстяные ткани сохранить было гораздо сложнее и сырье для них было достаточно дорогим. Следует отметить, что разные виды тканей традиционно вытыкались с разной шириной. Крой одежды и технология изготовления во многом определялись выбранной тканью. В 1988 году из 16 волостей Шадринского уезда в 7 существовало ткачество различных видов льняных и конопляных тканей. Хорошая «ткалья» в рабочий период (с сентября по июнь месяц) изготавливала до 270 аршин (1 аршин=71,12 см) простого холста, узорчатый холст работали значительно тише. Огромное количество рукодельных изделий из шерсти, льна и конопли (попонок, постилок, полостей и т.п.) требовалось крестьянам, занимающимся конным извозом. В 1887 году 1 аршин холста льняного стоил 13 копеек, холста пачесного – 10 коп., холста изгребного – 7 коп., 1 фунт ниток голландских 1 руб. 60 коп., ниток белых – 80 коп., ниток суровых – 80 коп., пуд шерсти русской – 5 руб., верблюжьей – 7 руб., аршин холста торбочного – 7 коп., подкладочного – 10 коп., цена скатертей от 50 коп. до 2 руб. (Шадринская ярмарка). Интересно свидетельство священника Т. Успенского, приведенное в Пермском сборнике 1859 г. «Из женских рукоделий пряжа, тканье холстов и домашнего сукна составляют главнейшие. Лучшим тканьем отличается по преимуществу женщины Мехонской слободы. Постоянно упражняясь в одном рукоделии, они приобрели умение ткать браные ковры и красить шерсть в разные цвета с тенями. Ковры их всегда хороши по рисунку, прочности и мягкости. В той же слободе ткут тонкий чистый холст, едва ли уступающий фламандскому полотну и столовое белье разных узоров, ничем не хуже фабричного по чистоте работы, но превосходящее последнее своею прочностью. Такое искусство мехонских мастериц обратило на себя внимание правительства, которое для поощерения их к дальнейшему усовершенствованию выдавала некоторым из мехонских мастериц денежные награды и похвальные листы…»

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.